ホーム > 書籍詳細ページ

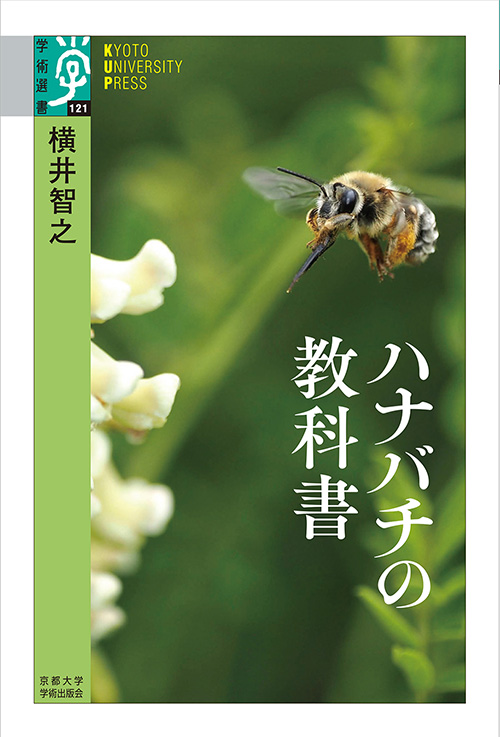

花を訪れる小さな働き者、ハナバチ。「婚・食・住」をキーワードに、その分類、行動、生態から農業や環境、文化との関わりまで、多角的にその魅力を探る入門書。輝く金属色の体表をもつアカガネコハナバチ、葉や枝にぶら下がり集団で夜を越すミナミスジボソフトハナバチ、カタツムリの空き殻に営巣するマイマイツツハナバチ等、ミツバチだけでなく多様なハナバチたちの形態や行動にも光を当てた、ハナバチの魅力を存分に味わえる一冊。

「日本農業新聞」2025年10月26日付

横井 智之(よこい ともゆき)

筑波大学生命環境系助教 博士(農学)

1979年 静岡県生まれ

2003年 近畿大学農学部卒業

2009年 京都大学大学院農学研究科博士課程修了。岡山大学農学部特任助教、同大研究員を経て現職。

主な著訳書

『昆虫科学が拓く未来』(分担執筆、京都大学学術出版会、2009年)

『もしもハチがいなくなったら?』(岩波ジュニア新書、2025年)

筑波大学生命環境系助教 博士(農学)

1979年 静岡県生まれ

2003年 近畿大学農学部卒業

2009年 京都大学大学院農学研究科博士課程修了。岡山大学農学部特任助教、同大研究員を経て現職。

主な著訳書

『昆虫科学が拓く未来』(分担執筆、京都大学学術出版会、2009年)

『もしもハチがいなくなったら?』(岩波ジュニア新書、2025年)

はじめに

第1章 ハチの中のハナバチ

1 ハナバチはどんなハチ

一般的なハチのイメージ

ハチを表す言葉

系統樹上でのハナバチの位置づけ

ハナバチの出現

ハナバチの仲間―有名なのはミツバチ

ハナバチの分布域

2 ハナバチの七つの分類群

分類をみる前に

ムカシハナバチ科 Colletidae

ヒメハナバチ科 Andrenidae

コハナバチ科 Halictidae

ケアシハナバチ科 Melittidae

ハキリバチ科 Megachilidae

ステノトリティダエ科 Stenotritidae

ミツバチ科 Apidae

3 ハナバチでみられる社会

社会性とは

社会性を決定する条件

社会性の段階

真社会性

側社会性と亜社会性

単独性

他の昆虫における社会性

社会性の進化した道筋

4 ハナバチたちのライフサイクル

ハナバチの成長段階

単独性ハナバチの生活史

社会性ハナバチの生活史―低次真社会性の場合

社会性ハナバチの生活史―高次真社会性の場合

5 ハナバチがもつ特徴

体のサイズ

体に備えた武器―毒針と大あご

ハチ毒の強さ

アナフィラキシー体験談

第2章 婚―交わり、産み、増やす

1 メスとオスの出会いの場

どこで出会うのか

パトロールとテリトリー

交尾の方法

オスの交尾競争

2 産卵するための準備

卵巣を発達させる

産卵できる数の上限

卵のサイズ

3 オスにすべきかメスにすべきか

オスとメスの産み分け

オスとメスのちがいとは

メスに特徴的な形質

オスに特徴的な形質

4 産卵のために必要な栄養源

卵巣発達をするのかしないのか

どのワーカーが産卵できるか

花粉の摂食

ローヤルゼリー―特別な栄養

卵巣発達には花粉が必要

第3章 食―探して、見つけ出し、食べる

1 植物との花粉のやりとり―花粉媒介者

顕花植物の特徴

訪花昆虫と花粉媒介者

花粉媒介者だと判断するには

昆虫以外の花粉媒介者

2 出し抜き、出し抜かれる関係

昆虫と植物は良い関係?

ハナバチによる出し抜き

植物もだましている

3 訪れる花はどんな花か

花の形質と花粉媒介者

ハナバチの訪れる花の色

花の形状やサイズ

花の匂い

花のもつ変わった特徴

4 花から持ち帰るもの

ハナバチにとって必要な栄養―花粉

ハナバチにとって必要な栄養―花蜜

広食と狭食

5 餌を探しに出かけるために

いつ出かけるのか

どこにいけば餌資源が豊富にあるのか

どれぐらいの距離を飛べるのか

餌場と巣の位置の覚えかた

6 どの花を選べば正解か

花へのこだわり―定花性

報酬のある花を見分ける行動

花以外の資源や場所を利用する

ハナバチたちのたぐいまれな能力

第4章 住―つくり、護って、生き延びる

1 巣に使う場所選び

地中に営巣する

木のうろや解放空間に営巣する

筒の中に営巣する

変わったところに営巣する

2 見知らぬ訪問者に用心

誰かの巣を乗っ取る―寄生者

巣を狙う厄介な天敵たち

3 巣以外の集合場所

巣ではない場所に集まって休む

ハナバチ以外の集団越夜

4 巣と巣仲間を見分ける

巣を見分ける

化学物質で仲間を見分ける

顔をみて仲間を見分ける

社会性ハナバチでの防衛

ニホンミツバチの熱殺蜂球

他のハナバチたちの防衛行動

第5章 ヒトとハナバチとの関わり

1 歴史でみるハナバチ

ハナバチと人との出会い

象徴としてのハチ

あがめられる昆虫たち

日本人とハチ

日本での養蜂始め

マルハナバチの利用と普及

2 生態系サービスが生み出すもの

生態系とは何か

サービスという考え方

生態系サービスの中の送粉サービス

日本での送粉サービスの価値

日本での花粉媒介者に関する研究

3 送粉サービスでの花粉媒介者の役割

花粉媒介者を必要とする農作物

送粉サービスに利用される昆虫―社会性ハナバチ

送粉サービスに利用される昆虫―単独性ハナバチ

送粉サービスに利用される昆虫―ハチだけじゃない

4 野生ハナバチを用いた持続的な送粉サービス

誰にも頼らない―人工授粉

日本での事例―マメコバチの登場

マメコバチの維持と花粉媒介

第6章 ハナバチの保全と未来

1 姿を消すハナバチ

ハナバチがいなくても生きていけるか

花粉媒介者の減少―ミツバチ

花粉媒介者の減少―他のハナバチたち

昆虫全体の多様性も減少

2 減少の要因は何か

生息場所の消失

病気や寄生者、外来種の存在

地球温暖化による季節攪乱

化学農薬

3 昆虫たちが生きている環境とは

農業現場が目指すところ

農地の昆虫たちの餌資源と生息場所

私たちの周りにある自然と環境

環世界と一水四見

人と昆虫それぞれの好適な環境

4 ハナバチを保全するために

ハナバチの危うい現状と作物生産の減少

マネジメントの重要性

保全管理に向けた取り組み

モニタリングがもつ意義

5 実際に何をすればよいか?

巣場所を用意する

餌資源を用意する

知識を得られる場所を用意する

おわりに

謝辞

補遺―ハナバチ図鑑

補遺―ハチに関わる故事・ことわざ

参考文献

索引

第1章 ハチの中のハナバチ

1 ハナバチはどんなハチ

一般的なハチのイメージ

ハチを表す言葉

系統樹上でのハナバチの位置づけ

ハナバチの出現

ハナバチの仲間―有名なのはミツバチ

ハナバチの分布域

2 ハナバチの七つの分類群

分類をみる前に

ムカシハナバチ科 Colletidae

ヒメハナバチ科 Andrenidae

コハナバチ科 Halictidae

ケアシハナバチ科 Melittidae

ハキリバチ科 Megachilidae

ステノトリティダエ科 Stenotritidae

ミツバチ科 Apidae

3 ハナバチでみられる社会

社会性とは

社会性を決定する条件

社会性の段階

真社会性

側社会性と亜社会性

単独性

他の昆虫における社会性

社会性の進化した道筋

4 ハナバチたちのライフサイクル

ハナバチの成長段階

単独性ハナバチの生活史

社会性ハナバチの生活史―低次真社会性の場合

社会性ハナバチの生活史―高次真社会性の場合

5 ハナバチがもつ特徴

体のサイズ

体に備えた武器―毒針と大あご

ハチ毒の強さ

アナフィラキシー体験談

第2章 婚―交わり、産み、増やす

1 メスとオスの出会いの場

どこで出会うのか

パトロールとテリトリー

交尾の方法

オスの交尾競争

2 産卵するための準備

卵巣を発達させる

産卵できる数の上限

卵のサイズ

3 オスにすべきかメスにすべきか

オスとメスの産み分け

オスとメスのちがいとは

メスに特徴的な形質

オスに特徴的な形質

4 産卵のために必要な栄養源

卵巣発達をするのかしないのか

どのワーカーが産卵できるか

花粉の摂食

ローヤルゼリー―特別な栄養

卵巣発達には花粉が必要

第3章 食―探して、見つけ出し、食べる

1 植物との花粉のやりとり―花粉媒介者

顕花植物の特徴

訪花昆虫と花粉媒介者

花粉媒介者だと判断するには

昆虫以外の花粉媒介者

2 出し抜き、出し抜かれる関係

昆虫と植物は良い関係?

ハナバチによる出し抜き

植物もだましている

3 訪れる花はどんな花か

花の形質と花粉媒介者

ハナバチの訪れる花の色

花の形状やサイズ

花の匂い

花のもつ変わった特徴

4 花から持ち帰るもの

ハナバチにとって必要な栄養―花粉

ハナバチにとって必要な栄養―花蜜

広食と狭食

5 餌を探しに出かけるために

いつ出かけるのか

どこにいけば餌資源が豊富にあるのか

どれぐらいの距離を飛べるのか

餌場と巣の位置の覚えかた

6 どの花を選べば正解か

花へのこだわり―定花性

報酬のある花を見分ける行動

花以外の資源や場所を利用する

ハナバチたちのたぐいまれな能力

第4章 住―つくり、護って、生き延びる

1 巣に使う場所選び

地中に営巣する

木のうろや解放空間に営巣する

筒の中に営巣する

変わったところに営巣する

2 見知らぬ訪問者に用心

誰かの巣を乗っ取る―寄生者

巣を狙う厄介な天敵たち

3 巣以外の集合場所

巣ではない場所に集まって休む

ハナバチ以外の集団越夜

4 巣と巣仲間を見分ける

巣を見分ける

化学物質で仲間を見分ける

顔をみて仲間を見分ける

社会性ハナバチでの防衛

ニホンミツバチの熱殺蜂球

他のハナバチたちの防衛行動

第5章 ヒトとハナバチとの関わり

1 歴史でみるハナバチ

ハナバチと人との出会い

象徴としてのハチ

あがめられる昆虫たち

日本人とハチ

日本での養蜂始め

マルハナバチの利用と普及

2 生態系サービスが生み出すもの

生態系とは何か

サービスという考え方

生態系サービスの中の送粉サービス

日本での送粉サービスの価値

日本での花粉媒介者に関する研究

3 送粉サービスでの花粉媒介者の役割

花粉媒介者を必要とする農作物

送粉サービスに利用される昆虫―社会性ハナバチ

送粉サービスに利用される昆虫―単独性ハナバチ

送粉サービスに利用される昆虫―ハチだけじゃない

4 野生ハナバチを用いた持続的な送粉サービス

誰にも頼らない―人工授粉

日本での事例―マメコバチの登場

マメコバチの維持と花粉媒介

第6章 ハナバチの保全と未来

1 姿を消すハナバチ

ハナバチがいなくても生きていけるか

花粉媒介者の減少―ミツバチ

花粉媒介者の減少―他のハナバチたち

昆虫全体の多様性も減少

2 減少の要因は何か

生息場所の消失

病気や寄生者、外来種の存在

地球温暖化による季節攪乱

化学農薬

3 昆虫たちが生きている環境とは

農業現場が目指すところ

農地の昆虫たちの餌資源と生息場所

私たちの周りにある自然と環境

環世界と一水四見

人と昆虫それぞれの好適な環境

4 ハナバチを保全するために

ハナバチの危うい現状と作物生産の減少

マネジメントの重要性

保全管理に向けた取り組み

モニタリングがもつ意義

5 実際に何をすればよいか?

巣場所を用意する

餌資源を用意する

知識を得られる場所を用意する

おわりに

謝辞

補遺―ハナバチ図鑑

補遺―ハチに関わる故事・ことわざ

参考文献

索引