ホーム > 書籍詳細ページ

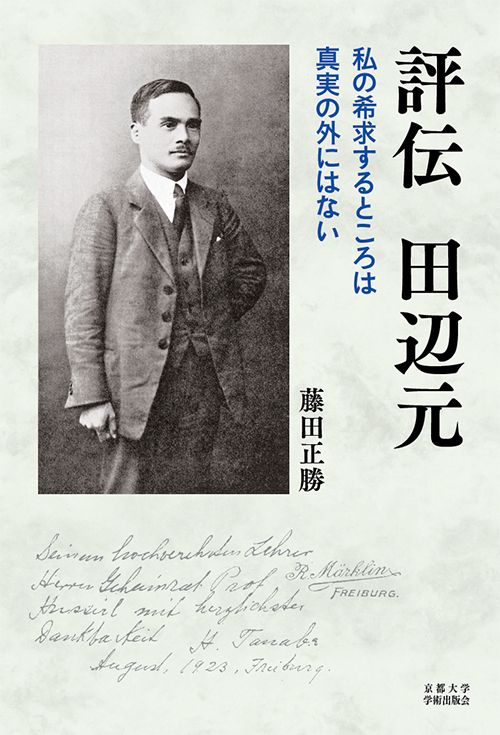

田辺元(1885〜1962)は自分の生涯についてほとんど語らなかっただけに、その人物については膨大な哲学著作の影に隠れたままになっていた。本書では、田辺の人柄や生き方を明らかにすることで、厳密な思索と対照的な田辺元の人格を描く。初の本格的評伝。新資料「義兄田辺元の思い出─附、姉千代子のこと」を収録。

藤田正勝(ふじた まさかつ)

1949年生まれ。

京都大学、ドイツ・ボーフム大学大学院修了。京都大学大学院文学研究科、同大学院総合生存学館教授を経て、現在は京都大学名誉教授。

主な著書にPhilosophie und Religion beim jungen Hegel (Hegel-Studien, Beiheft 26)、『京都学派の哲学』(編著、昭和堂)、『『善の研究』の百年――世界へ/世界から』(編著、京都大学学術出版会)、『西田幾多郎の思索世界』(岩波書店)、『西田幾多郎――生きることと哲学』(岩波新書)、『はじめての哲学』(岩波ジュニア新書)、『日本哲学入門』(講談社現代新書)などがある。

1949年生まれ。

京都大学、ドイツ・ボーフム大学大学院修了。京都大学大学院文学研究科、同大学院総合生存学館教授を経て、現在は京都大学名誉教授。

主な著書にPhilosophie und Religion beim jungen Hegel (Hegel-Studien, Beiheft 26)、『京都学派の哲学』(編著、昭和堂)、『『善の研究』の百年――世界へ/世界から』(編著、京都大学学術出版会)、『西田幾多郎の思索世界』(岩波書店)、『西田幾多郎――生きることと哲学』(岩波新書)、『はじめての哲学』(岩波ジュニア新書)、『日本哲学入門』(講談社現代新書)などがある。

はじめに

第1章 田辺元の生涯とその人となり

(1)田辺元の生涯

(2)田辺元の人となり

(3)田辺と芦野ちよとの結婚

第2章 研究者への道

(1)東北大学への赴任――「科学概論」の担当者として

(2)西田幾多郎との出会い

(3)ドイツ留学

(4)「学の哲学」から「生の哲学」へ

(5)田辺の弁証法研究

(6)哲学的人間学への関心

(7)ヘーゲル・マルクスへの批判

第3章 京都大学哲学科を背負って

(1)田辺元はどのような哲学者であったか

(2)京大での講義

(3)田辺と学生たち

(4)京都学派

第4章 田辺哲学の構築に向けて

(1)田辺元の思索の歩み

(2)「種の論理」の構築へ

(3)「種の論理」を構想した二つの動機

(4)「種の論理」が提起された論理的動機

(5)「種の論理」の展開

(6)国家の問題

第5章 西田哲学との対決

(1)初期における西田と田辺の思想的な交流

(2)田辺の西田哲学に対する批判

(3)田辺の西田批判が生んだ波紋

(4)二人の思索の新たな展開

(5)「西田先生の教を仰ぐ」以後の田辺の歩み

(6)田辺の批判以後の西田の思索

(7)思索のスタイルの違い

第6章 転換点に立つ田辺元

(1)田辺元の哲学と戦争

(2)実存哲学と種の論理、あるいはヤスパースと田辺元

(3)田辺の沈黙

(4)田辺の「懺悔」

(5)無力の自覚

(6)懺悔道としての哲学

(7)田辺元と親鸞

(8)懺悔道の社会性、あるいは懺悔道とキリスト教

第7章 挫折からの出発

(1)北軽井沢への転居

(2)政治への関心

(3)「政治哲学の急務」

(4)田辺元とキリスト教

(5)読書

第8章 哲学と芸術

(1)田辺元の「哲学」についての理解

(2)哲学概論や哲学体系に対する否定的見解

(3)「哲学入門」講義

(4)田辺の芸術への関心

(5)ヴァレリーの象徴詩

第9章 ハイデッガー批判と「死の哲学」の構想

(1)「哲学と詩と宗教」と「北軽井沢特別講義」

(2)科学哲学・数理哲学への関心

(3)歴史主義

(4)「死の哲学」の成立

(5)「死復活」と「実存協同」

(6)ハイデッガーの「生の哲学」との対決

第10章 晩年の思索――『マラルメ覚書』をめぐって

(1)野上弥生子との交流

(2)『マラルメ覚書』

(3)田辺元の笑いと涙

(4)田辺元の死

あとがき

附録 竹内きみ「義兄 田辺元の思い出――附、姉千代子のこと」

略年譜

人名索引

第1章 田辺元の生涯とその人となり

(1)田辺元の生涯

(2)田辺元の人となり

(3)田辺と芦野ちよとの結婚

第2章 研究者への道

(1)東北大学への赴任――「科学概論」の担当者として

(2)西田幾多郎との出会い

(3)ドイツ留学

(4)「学の哲学」から「生の哲学」へ

(5)田辺の弁証法研究

(6)哲学的人間学への関心

(7)ヘーゲル・マルクスへの批判

第3章 京都大学哲学科を背負って

(1)田辺元はどのような哲学者であったか

(2)京大での講義

(3)田辺と学生たち

(4)京都学派

第4章 田辺哲学の構築に向けて

(1)田辺元の思索の歩み

(2)「種の論理」の構築へ

(3)「種の論理」を構想した二つの動機

(4)「種の論理」が提起された論理的動機

(5)「種の論理」の展開

(6)国家の問題

第5章 西田哲学との対決

(1)初期における西田と田辺の思想的な交流

(2)田辺の西田哲学に対する批判

(3)田辺の西田批判が生んだ波紋

(4)二人の思索の新たな展開

(5)「西田先生の教を仰ぐ」以後の田辺の歩み

(6)田辺の批判以後の西田の思索

(7)思索のスタイルの違い

第6章 転換点に立つ田辺元

(1)田辺元の哲学と戦争

(2)実存哲学と種の論理、あるいはヤスパースと田辺元

(3)田辺の沈黙

(4)田辺の「懺悔」

(5)無力の自覚

(6)懺悔道としての哲学

(7)田辺元と親鸞

(8)懺悔道の社会性、あるいは懺悔道とキリスト教

第7章 挫折からの出発

(1)北軽井沢への転居

(2)政治への関心

(3)「政治哲学の急務」

(4)田辺元とキリスト教

(5)読書

第8章 哲学と芸術

(1)田辺元の「哲学」についての理解

(2)哲学概論や哲学体系に対する否定的見解

(3)「哲学入門」講義

(4)田辺の芸術への関心

(5)ヴァレリーの象徴詩

第9章 ハイデッガー批判と「死の哲学」の構想

(1)「哲学と詩と宗教」と「北軽井沢特別講義」

(2)科学哲学・数理哲学への関心

(3)歴史主義

(4)「死の哲学」の成立

(5)「死復活」と「実存協同」

(6)ハイデッガーの「生の哲学」との対決

第10章 晩年の思索――『マラルメ覚書』をめぐって

(1)野上弥生子との交流

(2)『マラルメ覚書』

(3)田辺元の笑いと涙

(4)田辺元の死

あとがき

附録 竹内きみ「義兄 田辺元の思い出――附、姉千代子のこと」

略年譜

人名索引